第3種冷凍機械責任者試験のポイント

冷凍機械責任者(れいとうきかいせきにんしゃ)は、高圧ガス保安法に規定される高圧ガス製造保安責任者の資格区分の一つです。冷凍にかかわる高圧ガスを製造する施設において保安の業務を行う資格になります。

このページはりすさんが作成した試験問題アプリ、りすさんシリーズの紹介と試験に出題された項目をまとめたページです。

アプリで学習するなら

androidアプリはこちら

androidアプリはこちら

iOSはこちら

iOSはこちら

法令

このページは試験の各項目のポイントを箇条書きで書きだしたものになります。ポイントを知りたい場合にご利用ください

高圧ガスの定義

圧縮ガスは35度、1メガパスカル以上

圧縮アセチレンガスは15度、0.2メガパスカル以上

液化ガスは35度以下、0.2メガパスカル以上

その他ガス 35度、0パスカル

高圧ガス保安法

高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的とする。

高圧ガスの種類と容器の塗色

| 高圧ガスの種類 | 塗色 |

| 酸素ガス | 黒 |

| 水素ガス | 赤 |

| 液化炭酸ガス | 緑 |

| 液化アンモニア | 白 |

| 塩化水素 | 黄 |

| アセチレンガス | 褐色 |

| その他の高圧ガス | ねずみ色 |

高圧ガスの貯蔵

充填容器は充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置き場に置くこと

定められた場合を除き、車両に積載したままにしてはならない

充填容器は常に温度40度以下に保たなければならない

高圧ガスの移動

充てん容器を車両に積載して移動するときは、転倒等による衝撃を防止する措置をする

消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等、毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤および工具等を携行すること(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く)

毒性ガスの容器には木枠又はパッキンを施す必要がある

充てん容器を車両に積載して移動するときはその車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない

高圧ガスを充てんする容器について

充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字が明示されている

圧縮ガスを充てんする容器には、最高充てん圧力の刻印等又は自主検査刻印等がされている

可燃性ガス、毒性ガスを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字として「燃」及び「毒」が明示されていなければならない

容器に充てんすることができる液化ガスの質量は、その容器の内容積を容器保安規則で定められた数値で除して得られた質量以下と定められている

容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、「その容器が容器検査又は容器再検査に合格し、所定の刻印等又は自主検査刻印等がされた後、所定の期間を経過していなこと」があるが、その期間は溶接容器にあっては製造後の経過年数に応じて定められている

冷媒ガスの種類と冷凍能力に応じた規定

| 冷媒ガスの種類 | 法の適用除外 | 知事への届出が必要 | 知事の許可が必要 |

| 1日の冷凍能力 | |||

| 不活性のフルオロカーボン | 5トン未満 | 20トン以上50トン未満 | 50トン以上 |

| 不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニア | 3トン未満 | 5トン以上50トン未満 | 50トン以上 |

| その他 | 3トン未満 | 3トン以上20トン未満 | 20トン以上 |

認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造を行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない

冷凍能力の算定基準について

設備によって計算方法が異なる

①遠心式圧縮機

原動機の定格1.2キロワットで1日の冷凍能力の1トンとする

②吸収式冷凍設備

入熱量27800キロジュールで1日の冷凍能力の1トンとする

③自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備は次の式になる

R=Q×A

Rは一日の冷凍能力の数値

Qは冷媒ガスの種類に応じて定められた数値

Aは蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位平方メートル)の数値

④①~③以外

R=V÷C

Rは1日の冷凍能力の数値

Vは圧縮機の標準回転速度における1時間のピストンの押しのけ量の数値

Cは冷媒ガスの種類に応じて定められた数値

第一種製造者

第一種製造者とは1日100㎥以上である設備を使用して高圧ガスの製造設備を使用した者、または1日の冷凍能力が20トン以上の設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者である

第一種製造者は、

・危害予防規定を定め都道府県知事に届け出る

・保安教育計画を定め実行する

・保安検査を受ける

・定期自主検査を行う

・異常があった場合は、その年月日と措置を帳簿に記載し、10年間保存

・災害が発生したときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出る

・容器を喪失し、または盗まれた時は、都道府県知事又は警察官に届け出る

をしなければならない

第二種製造者

1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性のフルオロカーボンの場合は20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアの場合は5トン以上50トン未満)のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者のこと

第二種製造者は、

・災害が発生したときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出る

・容器を喪失し、または盗まれた時は、都道府県知事又は警察官に届け出る

をしなければならない

危害予防規程

危害予防規定とは高圧ガスに関する災害予防規定のこと。第一種製造者は危害予防規定を定めなくてはならない

危害予防規程を定めたときは、都道府県知事に届け出なければならない

危害予防規程で定める事項

1、技術上の基準

2、保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲

3、設備の安全な運転および操作に関すること

4、施設の保安に係る巡視および点検に関すること

5、施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること

6、施設が危険な状態になったときの措置及びその訓練方法に関すること

7、協力会社の作業の管理に関すること

8、予防規定の周知方法及び当該危害予防規定に違反した者に対する措置に関すること

9、保安に係る記録に関すること

10、危害予防規定の作成及び変更の手続きに関すること

保安検査

保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上受けなければならない

高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない

保安検査は、製造施設の位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる

ヘリウム、R21、R114を冷媒ガスとする製造施設、認定指定設備の部分は保安検査を受ける必要はない

定期自主検査

検査記録に記録するもの

1、検査をした製造設備

2、検査方法と結果

3、検査年月日

4、監督を行った者の氏名

定期自主検査の検査記録は、電磁的方法で記録することにより作成し、保存することができるが、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにしておかなければならない

冷凍保安責任者に、定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない

定期自主検査は1年に1回以上行わなければならない

定期自主検査は、製造施設が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く)に適合しているかどうかについて行う

定期自主検査において、冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその検査の実施について監督を行うことができない場合、あらかじめ選任したその代理者にその職務を行わせなければならない

冷凍保安責任者及びその代理者

第一種製造者及び第二種製造者が選任しなければならないもので、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する

冷凍保安責任者の代理者は、製造施設の区分に応じた製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから選任しなければならない

製造施設の区分と冷凍機械責任者免状の種別

| 製造施設の区分(1日の冷凍能力) | 冷凍機械責任者免状の種別 | ||

| 第一種 | 第二種 | 第三種 | |

| 1日の冷凍能力300トン以上 | 〇 | × | × |

| 1日の冷凍能力100トン以上300トン未満 | 〇 | 〇 | × |

| 1日の冷凍能力100トン未満 | 〇 | 〇 | 〇 |

〇:選任できる ×:選任できない

冷凍保安責任者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者の選任又は解任についても同様に届け出なければならない

指定設備

高圧ガスの製造を行う設備のうち、公共の安全の維持または災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがないものとして政令で定める設備のこと

認定指定設備に変更の工事を施したとき、またはその設備を移設したときに、認定指定設備認定証は無効になる

認定指定設備について

冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものでなければならない

冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定の耐圧試験に合格するものでなければならない

認定指定設備に変更の工事(特に定めるものを除く)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない

冷凍に係る製造事業所における冷媒ガスの補充用としての容器(低温容器を除く)による高圧ガス(質量が50キログラムのもの)の貯蔵の方法に係る技術上の基準

液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである

軽微な変更の工事とは「製造設備の取替えの工事で冷凍能力の変更を伴わないもの」である。(ただし、可燃性ガス、毒性ガスを除く)

設備の変更の工事を完成したときは都道府県知事の完成検査を受け、認められないと使えない。(ただし、協会又は指定完成検査機関の完成検査で認められ都道府県知事に届ければ使える)

可燃性ガス、毒性ガスを冷媒とする製造施設の変更工事は完成検査を受けた後でないと使用できない

定置式製造設備に係る技術上の基準

※移動式製造設備以外のものを定置式製造設備という

圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器とこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く)の付近にあってはならない。ただし安全な措置を講じれば、この限りではない

製造施設には警戒標を掲げる

圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器とこれらの間の配管を設置する室は、冷媒設備から冷媒ガスが漏えいしたときに、滞留しないような構造とする

設備は、振動、衝撃、腐食等で冷媒ガスが漏れないようにする

地震の影響に対して安全な構造にする(ただし、凝縮器は縦置円筒形で胴部が5メートル以上のものに限る)

設備の気密試験は許容圧力以上で実施する

配管以外の部分の耐圧試験は許容圧力の1.5倍の圧力で行う(液体を使用することができない場合は1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体で行う)

冷媒設備には圧力計を設ける

設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えたら、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける

安全装置の安全弁、破裂板には放出管を設ける

安全弁に設けた放出管の開口部の位置は、ガスの性質に応じた適切な位置にする

安全弁に付帯して設けた止め弁は常に全開にしておく

受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用する

受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じる

可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設ける

毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であって、その内容積が10,000リットル以上のものの周囲には、流出を防止するための措置を講じる

可燃性ガス(アンモニア除く)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は防爆性能を有する構造にする

可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設には、ガスが滞留する恐れのある場所に、漏洩を検知し、警報するための設備を設ける(吸収式アンモニア冷凍機に係る施設についてはこの限りではない)

毒性ガスの製造設備には、ガスが漏洩したときに安全に速やかに除外するための措置を講ずる(吸収式アンモニア冷凍機についてはこの限りではない)

設備のバルブ、コックは自動制御でない場合は適切に操作できるように措置を講ずる

製造する高圧ガスの種類、製造設備に応じて、1日1回以上製造施設の異常の有無を点検する。異常があれば、補修、危険を防止する措置を講ずる

冷媒設備の修理の基準

修理はあらかじめ作業計画、責任者を決め、計画通り実施し、責任者が監視する

異常があった時は責任者に通報する措置を講ずる

保安管理技術

このページは試験の各項目のポイントを箇条書きで書きだしたものになります。ポイントを知りたい場合にご利用ください

単位

熱量の単位はJ(ジュール)

熱流量の単位はW(ワット)

圧力の単位はPa(パスカル)

熱

熱は高温部から低温部に移動する

熱の移動の形態には、熱伝導、熱伝達、熱放射(熱輻射)の3種類がある

同じ質量で同じ温度差の時、物質の比熱が大きほど熱量は小さい

水の蒸発潜熱は、約2500[KJ/Kg]である

熱伝導率は大きい順に、金属>水あか>グラスウール>空気

熱伝導率の値が小さいグラスウールやウレタンなどは断熱材として使用される

| 熱量は | 質量に | 比例する |

| 比熱に | ||

| 温度差に | ||

| 伝熱面積に | ||

| 熱通過率に | ||

| 熱流量は | 熱伝導率に | 比例する |

| 表面温度差に | ||

| 表面対流熱伝達率に | ||

| 板厚に | 反比例する |

熱伝達率の値は、流体の種類だけでなく、流速などの流れの状態にも影響される

流体から固体壁の伝熱量は、流体の種類とその状態(気体、液体)、流速によって変わる

2種類の流体の温度差が大きい時は、対数平均温度差を用いる

算術平均温度差⊿tは

⊿t=(⊿t1+⊿t2)/2

⊿t1:冷却管の入り口側の水と冷媒との差

⊿t2:冷却管の出口側の温度差

冷凍の原理、冷凍サイクル

質量m、温度t1の物質が熱を吸収して温度t2になり、物質の比熱cのとき、吸収した熱量Qは

Q = m × c × (t2 – t1) である

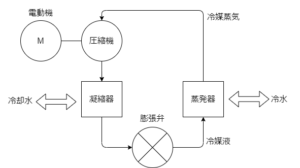

蒸気圧縮式冷凍装置

圧縮機→凝縮器→膨張弁→蒸発器をつないだ装置

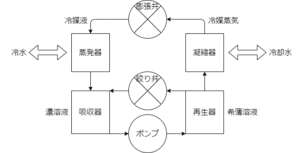

吸収冷凍機の冷凍サイクル

吸収器→再生器→凝縮器→膨張弁→蒸発器でつないだ装置

伝熱量は、伝熱面積と温度差と熱通過率とを乗じたものである

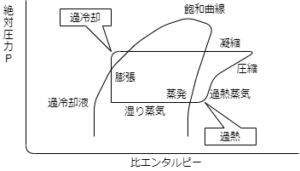

p-h線図

縦軸に絶対圧力を対数目盛、横軸に比エンタルピーを等間隔目盛で示す片対数グラフである

p-h線図上において、乾き飽和蒸気あるいは過熱蒸気状態の冷媒の断熱圧縮過程を表す線は等比エントロピー線である

圧縮、圧力

圧縮機で冷媒蒸気を断熱圧縮すると、圧力と温度は上昇する

圧縮機が湿り蒸気を吸い込む場合、その圧力と比エンタルピーを測定すれば吸込み蒸気の比体積、温度が求められる

臨界点の圧力より高いところでは、冷媒は凝縮液化しない

圧縮機の圧力比 = 吐出し側の圧力 / 吸込み側の圧力

冷媒液の蒸発圧力は臨界圧力より低い

冷凍能力、軸動力および成績係数

蒸発器における冷凍能力 = 熱通過率 × 伝熱面積 × 冷却される冷媒との間の平均温度差

往復圧縮機の冷媒循環量 = (ピストンの押しのけ量 × 体積効率) / 比体積

全断熱効率 = 理論断熱圧縮動力 / 圧縮機駆動の軸動力

理論断熱圧縮動力 = 冷媒循環量 × 断熱圧縮前後の比エンタルピー差

圧縮機の吸い込み圧力が低い or 吸い込み蒸気の過熱度が大きい → 比体積が大きくなる

比体積が大きくなる → 冷媒循環量が小さくなる → 冷凍能力が小さくなる

| 成績係数 | |

| 成績係数が大きくなる | 蒸発圧力の上昇、凝縮圧力の低下、水冷凝縮器の清掃、膨張弁前の冷媒液の過冷却度の増大 |

| 成績係数が小さくなる | 蒸発圧力の低下、凝縮圧力の上昇、圧縮機の軸動力の増大、水冷凝縮器が汚れる、庫内温度と蒸発温度の差の増大 |

実際の成績係数 = 冷凍能力 / 圧縮機駆動の軸動力

理論冷凍サイクルの成績係数 = 冷凍能力 / 理論断熱圧縮動力

実際の装置における冷凍サイクルの成績係数は、理論冷凍サイクルの成績係数よりも小さい

冷凍サイクルの成績係数は運転条件が同じでも冷媒の種類によって異なる

理論ヒートポンプサイクルの成績係数は理論冷凍サイクルより1だけ大きな値となる

蒸発温度と凝縮温度との温度差が大きくなると、断熱効率と機械効率が小さくなる

凝縮器から放出される熱量 = 圧縮仕事 + 蒸発器で奪った熱量

フルオロカーボン、アンモニア

ガスの重さ

フルオロカーボン > 空気 > アンモニアガス

| フルオロカーボンの種類 | ||

| フルオロカーボン | R22 | 単一成分冷媒 |

| R134a | ||

| R407C | 混合溶媒 | |

| R404A | ||

| R410A | ||

混合溶媒は共沸混合冷媒と非共沸混合冷媒がある

非共沸混合冷媒は圧力一定で凝縮or蒸発すると、冷媒液の成分割合が変化し、凝縮(蒸発)始めと終わりの冷媒温度に差が生じる

R22に水分が混入すると、金属を腐食させることがある

アンモニアは、銅及び銅合金に関して腐食性がある

アンモニア冷媒液は冷凍機油より軽い

アンモニアは、フルオロカーボン冷媒に比べると、圧縮機の吐出しガス温度は高い

フルオロカーボンは、圧力が高いほど、温度が低いほど潤滑油に溶けやすくなります

圧縮機の吐出しガス温度が高いと、潤滑油の変質、パッキン材料の損傷などの不具合が生じる

フルオロカーボン冷媒の液は油よりも重い

圧縮機

| 圧縮機 | 容積式 | 往復式 |

| ロータリー式 | ||

| スクリュー式 | ||

| スクロール式 | ||

| 遠心式 | - |

圧縮機で、圧縮仕事により冷媒ガスは圧縮されると比エンタルピーが大きくなり、温度上昇する

圧縮機からの油上がりが多くなると、凝縮器や、蒸発器などの熱交換器での伝熱が悪くなり、冷凍能力が低下する

圧縮機が頻繁な始動と停止を繰り返すと、電動機巻線の温度上昇を招き、焼損のおそれがある

フルオロカーボン冷媒用の圧縮機では、圧縮機停止中のクランクケース内の油温が低いとき、油に冷媒が溶け込みやすくなる

圧縮機の停止中に、冷媒が油に多量に溶け込んだ状態で圧縮機を始動すると、オイルフォーミングが発生することがある

多気筒の往復圧縮機では、容量制御装置(アンローダ)がたいてい取り付けてあり、吸込み弁を開放して作動気筒数を減らすことにより、容量を段階的に変えることができる

往復圧縮機の回転速度を変化させると冷媒循環量が変化し、冷凍能力を変化させることができる

圧縮機を頻繁に始動、停止を繰り返すと、焼損する恐れがある

凝縮器および冷却器

一般に空冷凝縮器では、水冷凝縮器より冷媒の凝縮温度が高くなる

凝縮器では、冷媒は熱エネルギーを冷却水や外気に放出して、凝縮液化する

水冷凝縮器に不凝縮ガスが混入すると、冷媒側の熱伝達が不良となって、凝縮圧力が上昇し、不凝縮ガスの分圧相当以上に凝縮圧力が高くなる

水冷凝縮器では、水あかは凝縮能力に影響し、凝縮圧力が高くなる

水冷凝縮器では、凝縮温度は湿球温度に依存する

水冷凝縮器では、冷却水の流速が大きいほうが熱交換率が高い

冷却塔の性能は、水温、水量、風量および吸込み空気の湿球温度により決まる

空気凝縮器では、凝縮温度は空気の乾球温度と風速が関係しますが、湿球温度には関係しない

シェルアンドチューブ乾式蒸発器では、インナーフィンチューブを用いることが多い

圧力降下の大きいディストリビュータ(分配器)を用いた蒸発器には、外部均圧形温度自動膨張弁を使用する

冷凍、冷蔵用空気冷却器は、空調用冷却器より粗い10〜15mmのピッチフィンの冷却管を使用する

着霜した蒸発器から霜を取り除く散水式除霜法の散水温度は、10〜25℃が良い

冷却塔では、散水された水の一部が蒸発し、その蒸発潜熱で冷却水が冷却される

| 水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器 |

| 冷却管内を冷却水が流れ、冷媒は管の外表面で凝縮する 冷却管表面に水垢が付着すると、熱通過率の値が小さくなり、凝縮温度が上がる 伝熱面積は、冷媒に接する冷却管外表面の合計面積とする |

水冷凝縮器の伝熱管において、フルオロカーボン冷媒側の管外表面における熱伝達率は、水側の管内表面の熱伝達率よりもかなり小さいため、冷媒側の管外表面に溝をつけて表面積を大きくしている

蒸発器

| 蒸発器の種類 | ||

| 蒸発器 | 乾式 | プレートフィン型 |

| シェルアンドチューブ型 | ||

| 満液式 | – | |

| 液強制循環式 | – | |

容量の大きい乾式蒸発器では、蒸発器の入口側にディストリビュータ(分配器)を取り付ける

自動制御機器

圧縮機の給油圧力とは、油圧とクランクケース内圧力との間の圧力差である

内部均圧系温度自動膨張弁は、蒸発器における冷媒の圧力降下が大きい時は、誤差が生じて過熱度制御が正確に行えないので、外部均圧系温度自動膨張弁容量を使用します

感温筒にチャージ(封入)されている冷媒が漏れると、チャージ圧力が低下してダイアフラムを押す力が小さくなり、膨張弁は閉じてしまいます

凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器の凝縮圧力が冬期に低くなり過ぎないように、凝縮器出口に取り付けます

冷凍装置の付属機器

高圧受液器内に蒸気の空間の余裕を持たせ、運転状態の変動であっても、液化した冷媒が凝縮器に滞留しないようにする

フルオロ−カーボン冷凍装置で使用される液ガス熱交換器は、凝縮器から冷媒液と吸込み蒸気を熱交換させますが、それは冷媒液を過冷却することが目的です

フルオロカーボン冷凍装置の冷媒系統に水分があると、低温の状態では膨張弁部に氷結し、冷媒が流れにくくなるため、ドライヤを設ける

ドライヤの乾燥材は、シリカゲルやゼオライトを用いる

アンモニア冷凍装置では、吐出しガス温度が高く油が劣化しやすいので、圧縮機に自動的に戻さず、油だめに抜き取るようにする

リキッドフィルタは、冷媒液に含まれる異物を除去するために使用する

低圧受液器は、冷媒液強制循環式冷凍装置で使用され、液面制御、気液分離、液溜めなどの機能を持つ

高圧受液器は、冷凍装置の修理の際に、回収された液は受液器内容積の80%以内としなくてはならない

吐出し管の口径は、冷凍機油を確実に運ぶためのガス速度が確保できるようなサイズにする

凝縮器と受液機の間に均圧管を設け、冷媒液が液流下管内を落下しやすくする

冷媒液が圧縮機に戻らないように、一旦立ち上がりを設けてから、緩やかな下がりこう配をつける

液管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が減少して、冷凍能力が低化する

破裂板は、可燃性ガスまたは毒ガスを冷媒とした冷凍装置には使用できない

高圧遮断装置は、原則として手動復帰式とする

溶栓は、可燃性ガスまたは毒性ガスを冷媒とした冷凍装置に使用できない

圧力容器に発生する応力は、一般に引張応力である

設計圧力も許容圧力も周囲が大気であるから、ゲージ圧力が使用される

圧力容器の円筒胴の長手方向の引張応力は接線方向の引張応力の1/2倍です

二重立ち上がり管は、圧縮機への潤滑油の戻りをよくするために使用される

配管用炭素鋼鋼管(SGP)は1MPa以下の圧力の配管に用いる

膨張弁では、外部から冷媒への熱の出入りはない

膨張弁の容量が蒸発器の容量に対して大きすぎる場合、ハンチング現象が生じやすい

試験

一般に空冷凝縮器や空気冷却用蒸発器に用いられるプレートフィンコイル熱交換器は気密試験だけを実施すればよい

真空放置試験は、微量の漏れの有無も確認できる

耐圧試験圧力は、設計圧力または許容圧力のいずれか低い方の圧力の1.5倍以上の圧力とする

| 設計圧力 | |

| 高圧部設計圧力 | 低圧部設計圧力 |

| いずれかのもっとも高い圧力通常運転で予想される最高使用圧力停止中に予想される最高使用圧力冷媒ガスの43℃の飽和圧力(非共沸混合冷媒ガスにあっては、43℃の気液平衡状態の液圧力) | いずれかのもっとも高い圧力通常運転で予想される最高使用圧力停止中に予想される最高使用圧力冷媒ガスの38℃の飽和圧力(非共沸混合冷媒ガスにあっては、38℃の気液平衡状態の液圧力) |

真空放置試験では、真空圧力の測定には真空計またはマノメーターを使用する

配管

圧縮機吐出し管の施工は停止している圧縮機や油分離器へ液や油が逆流しないようにする

吸込み立上り管が10mを超すときは、油戻りを容易にするため、10mごとに中間トラップを設けるようにする

距離の長い配管では、温度変化による配管の伸縮を吸収する対策として配管にループなどを施工します

装置

運転停止中に、蒸発器に冷媒液が多量に残留していると、圧縮機の再起動時に液戻りが生じやすい

圧縮機の吸込み圧力が低下すると、吸込み蒸気の比体積が大きくなるので、圧縮機駆動の軸動力は小さくなる

圧縮機の吸込み蒸気圧力が低下すると、一定凝縮圧力のもとでは圧縮比は大きくなり、冷媒循環量が減少するので冷凍能力は減少します

蒸発器の熱交換性能が低下すると、圧縮機の吸込み蒸気は液戻りとなります

アンモニア冷凍装置の冷媒系統に水分が侵入しても少量であれば、障害を引き起こすことはない

冷凍装置内に不凝縮ガスが存在している場合、圧縮機を停止し、水冷凝縮器の冷却水を20〜30分通水しておくと、冷媒液にガスが混入しているため、高圧圧力は冷却水温度に相当する飽和圧力より高くなる

冷媒量が不足すると、冷媒循環量が減少して蒸発器出口で過熱度が大きくなり、圧縮機の吸い込み蒸気は液戻りにならない

冷凍装置の安全装置と保安

安全弁の口径 = 容器の外形と長さの平方根 × 冷媒の種類ごとの定数の積

アンモニア冷凍装置では、機械換気装置、安全弁の放出管が設けてあっても、ガス漏洩検知警報設備を設けなくてはならない

材料及び圧力容器の強度

溶接構造用圧延鋼材SM400M材の最小引張強さは400[N/m㎡]であり、許容引張応力は100[N/m㎡]である

薄肉円筒胴圧力容器の接線方向の応力は、内圧、内径及び板厚から求められ、円筒胴の長さには無関係である

| 圧力容器の腐れしろ | ||

| 材料の種類 | 腐れしろ(mm) | |

| 鋳鉄 | 1 | |

| 鋼 | 直接風雨にさらされない部分で、耐食処理を施したもの | 0.5 |

| 被冷却液又は加熱熱媒に触れる部分 | 1 | |

| その他の部分 | 1 | |

| 銅、銅合金、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、チタン | 0.2 | |

フルオロカーボン冷凍装置の圧力試験及び試運転

圧力容器の耐圧試験は、気密試験の前に行わなければならない

冷凍機油(潤滑油)および冷媒を充填するときは、水分が冷媒系統内に入らないように注意しなければならない

気密試験に使用するガスは、空気、窒素、ヘリウム、フルオロカーボン(不活性のもの)や二酸化炭素であり、酸素は使用しない

真空試験では、微小の漏れは発見できますが、漏れの箇所を特定するのは困難です

冷凍装置の運転状態

冷凍負荷が減少すると、圧縮機の吸込み圧力は低下する

冷蔵庫のユニットクーラに霜が厚く付くと、圧縮機の吸い込み圧力は低くなる

冷凍負荷が増大すると、蒸発温度が上昇しますが、膨張弁の冷媒流量は増加する

冷凍装置の保守管理

気密圧縮機を用いた冷凍装置の冷媒系統内に異物が混入すると、異物が電気絶縁性を悪くし、電動機の焼損の原因となることがある

高圧受液器を持たない冷凍装置では、冷媒が過充填されている場合凝縮圧力が高くなり、圧縮機の消費電力が増加する

冷媒量がかなり不足すると、蒸発圧力は低下しますが、吸込み蒸気の過熱度は大きくなります

冷凍負荷が急激に増減すると、膨張弁の制御が追従できなくなり、圧縮機に液戻りが生じます

コンクリート基礎の質量は、圧縮機、電動機、エンジンなどの駆動機の質量の2~3倍程度にする必要がある

冷媒、冷凍機油およびブラインの性質

フルオロカーボン冷媒の種類の中で、分子構造中に塩素原子をふくむものはその塩素がオゾン層を破壊するとして国際的に規制されているまた、塩素原子を含まないものでも地球温暖化に影響を及ぼすとして大気放出を防ぐなどの対策・規制が行われている

フルオロカーボン冷凍装置では、圧縮機から吐き出された冷凍機油は、冷媒とともに装置内を循環し、再び蒸発器から圧縮機へ戻るが、蒸発器内に冷凍機油が残らないようにする